|

|

|

Дренаж. Дренажные системы

|

|

Дренажная

система хоть и невидимая, но очень важная часть сада. Она предотвращает

застаивания поверхностных вод и как следствие избыточного переувлажнения

почвы. Избыток влаги через пару лет приведет к деградации газона

и затормозит рост посаженных деревьев. Для обеспечения полноценной

жизнедеятельности большинства растений грунтовые воды должны находиться

не выше 1 м от проектных отметок поверхности участка. Если в действительности

это не так, приходится понижать уровень грунтовых вод и осушать

участок.

Чем опасно избыточное переувлажнение

• Для нормального роста и развития растения к его корням необходим

доступ воздуха. В переувлажненной почве корни испытывают его недостаток.

Это существенно тормозит развитие растений.

• Кроме того, лишняя вода растворяет содержащиеся в почве соли,

которые являются дополнительным фактором угнетения растений.

• Осенью избыток влаги в почве приводит к ее быстрому и глубокому

промерзанию, при этом гибнут корневые системы большинства растений

(особенно окультуренных) и деревьев.

Когда возникает переувлажнение участка

• Участок расположен на глинистой почве, в низине (не обязательно

низина очень глубокая).

• Участок находится у подножия склона (не обязательно крутого)

по которому движется вода и насыщает почву.

• Участок окружен забором или строениями с глубоким фундаментом.

Основным методом регулирования и защиты территории от переувлажнения

является сооружение дренажной системы для отвода поверхностных вод.

При этом, как правило, выполняют два мероприятия: устраивают дренаж

и повышают проектные планировочные отметки уровня земли. Основываясь

на данных гидрогеологии, устанавливают нулевую отметку. Затем выбирают

принципиальную схему дренажа и способ устройства дренажа. Задача

дренажа – локализовать грунтовые воды и отвести их в придорожные

канавы или в ближайшие существующие и проектируемые водоемы. Определив

по геодезической съемке преобладающее направление уклона участка

и рассчитав количество и трассировку дрен, приступают к разбивке

системы на территории. На современных дачных и коттеджных участках

в основном устраивается закрытый дренаж, который не нарушает облика

территории и позволяет использовать почву над дренами для посадки

растений или устройства газонов.

Дренажная система для отвода поверхностных вод

Важно правильно выбрать и саму конструкцию дрены и ее наполнение.

Простейшая дренажная система представляет собой выкопанные с уклоном

в сторону конечного водоприемника (например, дорожной канавы) траншеи,

в которые уложены строительный мусор (битый кирпич, камень, старая

штукатурка) или очищенные от листьев ветви деревьев. Дно и стенки

траншей уплотняют мягкой жирной глиной, создавая водоупор. После

этого укладывают наполнитель и производят засыпку щебнем и грунтом

до поверхности земли. Такое решение минимизирует затраты, но имеет

и серьезный недостаток – кратковременность (в масштабах благоустройства)

действия. Отсутствие в конструкции дрены автономной отводящей линии

приводит к быстрому заиливанию наполнителя и ухудшению работы системы.

Кроме того, подобную схему не рекомендуется применять под дорогами,

т. к. из-за недостаточного уплотнения возможно проседание грунта

над траншеями и, как следствие, деформация дорожного покрытия. Возникновение

таких проблем исключается при устройстве более современной и долговечной

конструкции. Здесь трубы (асбестоцементные с пропилами или перфорированные

пластиковые) играют роль водоотвода, а песок и щебень, укладываемые

послойно, – роль фильтра и водосбора.

Технология устройства дренажных систем

|

| |

|

|

|

1. Выкапывание дренажных траншей

Глубина дренажных траншей колеблется в зависимости от свойств грунта

и особенностей участка. В среднем она составляет 0,5 метра. Ширина

0,4 метра.

|

|

|

| |

|

Выкапывая траншею, необходимо контролировать ее уклон

согласно указанным на плане высотным отметкам. Контроль осуществляется

с помощью нивелира. При выкапывании одного погонного метра дренажной

траншеи образуются порядка 0,15 м3 вынутого грунта и следует заранее

позаботится о его вывозе. Вынутый грунт можно при необходимости

использовать для планировки участка, засыпки ям, канав и т.д.

|

|

|

|

|

|

2. Прокладка труб и засыпка щебнем

На дно траншеи укладывается геотекстиль. Он предотвратит заиливание

дренажа. Затем дренажная труба, которая засыпается щебнем. Поверх

щебня насыпается плодородный слой грунта и засевается газон. Вода,

двигаясь в почве, перехватывается дренами и отводится самотеком

по направлению сформированного уклона в место сброса. Это либо канализационная

канава поселка, либо дренажный колодец.

|

|

|

|

|

|

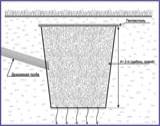

Дренажный колодец

Сооружается на участке или за его пределами, когда невозможно вывести

дренаж в место понижения, например расположенный рядом овраг. Колодец

в диаметре составляет полтора метра, глубиной, как правило, около

двух и засыпается крупным щебнем, камнем или битым кирпичом. Так

же как и дренажные траншеи, колодец сверху застилается геотекстилем

и засыпается плодородным грунтом. Попадая в дренажный колодец, вода

фильтруется в нижележащие почвенные слои.

Ливневая канализация

Весьма распространенная ситуация когда атмосферные осадки отводимые

с крыши водосливными трубами вызывают переувлажнение почвы рядом

с домом. Кроме вреда растениям, такой сток воды может вызывать подмокание

фундамента дома. Ранней весной в период оттепелей в таких местах

образуется наледь. Решить эту проблему поможет система линейного

дренажа. Она осуществляет сбор поверхностных вод с кровель зданий

(при помощи водоприемных воронок) и дорожных или газонных покрытий

(при помощи водоприемных лотков).

Технология устройства ливневой какализации

Минимальная глубина заложения коллекторов принимается ниже глубины

промерзания грунта. Если же по каким-то причинам это невозможно,

в качестве укрывающего теплоизолирующего слоя используется утеплитель

(пенополистирол), что позволяет сократить глубину траншей до 70 см

от поверхности земли. Диаметр используемых труб, полиэтиленовых

или асбестоцементных, зависит от расчетного количества ливневых

вод.

|

|

|

|

1. Установка водоприемных колодцев

Водоприемные колодцы устанавливаются в заранее подготовленное углубление

напротив водосливов, вплотную к отмостке и вровень с поверхностью

газона.

|

|

|

|

|

|

2. Выкапывание траншей

Траншеи под водоотводящие трубы копаются после разметки с соблюдением

проектных уклонов. Дно траншей, оборудуемых для прокладки труб,

уплотняется. Если основание траншей представлено пучинистыми грунтами,

необходимо создать песчаную подушку и лишь после этого монтировать

коллекторы. Во избежание последующего проседания грунта в траншеях,

обратная засыпка производится с послойным тромбованием.

|

|

|

|

|

|

3. Прокладка водоотводящих труб

Трубопровод собирается из стандартных труб ПВХ, фасонных частей

(тройников, колен, отводов) и укладывается на дно траншеи. После

сборки необходимо проверить работоспособность системы. Для этого

по очереди в каждый водоприемный колодец выливается ведро воды и

на выходе в ведро собирается. Скорость прохождения воды будет свидетельствовать

о правильности сформированных уклонов, а наполняемость ведра об

отсутствии протечек в системе. После проверки, траншеи засыпаются

грунтом.

|

|

|

|

Как

и дренаж, ливневая канализация проектируется с нормативными уклонами,

образуемыми дном траншей, и выводится либо в придорожные канавы,

либо в водоемы, либо (при соответствующем уровне грунтовых вод)

в водопоглощающие колодцы.

Учитывая вышесказанное,

возможно объединить направления головных дренажных коллекторов и

коллекторов ливневой канализации в единую систему для сокращения

трудозатрат при производстве работ и более рационального использования

подземного и надземного пространства участка. Однако не стоит выводить

воды ливневой канализации непосредственно в дрены, т.к. это приведет

к насыщению почвы влагой из-за чрезмерной нагрузки на дренажную

систему.

|

|

По материалам CD "Ландшафтная архитектура" 2004 г.

|

|